Critiquez-nous ! Mais critiquez-nous bien.

Pour une critique grand public des traductions/adaptations audiovisuelles

Ici commence une enquête sur une absente : la critique des traductions/adaptations audiovisuelles, quasi inexistante dans les médias destinés au grand public et dans la presse spécialisée en France. Il va de soi qu’une œuvre cinématographique ou télévisuelle en langue étrangère est accompagnée d’une traduction lors de sa diffusion sur notre territoire, puisque la loi l’impose. À force « d’aller de soi », cette réalité semble cependant être devenue parfaitement transparente. L’amateur de films ou de séries qui souhaiterait se renseigner sur le niveau de qualité des adaptations diffusées dans les salles de cinéma et à la télévision ou éditées en DVD serait bien en peine de trouver des informations à ce sujet.

Est-ce étonnant ? Non, au vu du peu d’intérêt accordé à la traduction, d’une manière générale, dans les médias grand public. Oui, si l’on songe à l’enjeu que représente la qualité des adaptations dans la distribution d’un film. Il n’est donc pas inutile de se demander pourquoi le filtre de la traduction est à ce point ignoré dans la critique des œuvres étrangères (quelles qu’elles soient) et quel serait l’intérêt d’une critique grand public des adaptations.

Retour aux origines

Il fut un temps où les versions doublées et sous-titrées faisaient l’objet, sinon de critiques proprement dites, de commentaires dans la presse consacrée au cinéma et même dans la rubrique culturelle des journaux grand public. Jean Laury, critique au Figaro dans les années 1930, émaille ainsi régulièrement ses recensions de remarques d’une longueur, d’une pertinence et d’une objectivité variables sur l’adaptation des films. En voici une sélection, pour la seule année 1933 :

Grand Hôtel [Grand Hotel, Edmund Goulding, 1932] :

« Un film doublé, encore, mais malgré la mésestime en laquelle je tiens ce procédé, il me faut admettre que le “dubbing” de Grand Hôtel est aussi bien fait que possible.

Il n’en pèche pas moins, grandement, contre Vicky Baum, ses interprètes et le public.

Il pèche contre Vicky Baum de sacrifier le texte à la “forme” des mots, le sens de ceux-ci au mouvement des lèvres, d’où incessante trahison envers l’auteur, et ceux qui connaissent le livre et la pièce courent vainement à la poursuite des idées qui leur étaient familières.

Le “dubbing” pèche contre les acteurs et le public en substituant des voix quelconques à celles que nous souhaitions entendre, en privant les acteurs d’une partie de leur talent, et le public d’une fraction de son plaisir.

La légende d’Orphée est là, pour affirmer le charme de la voix et sa puissance : le “dubbing” offense Orphée, le “dubbing” offense tout le monde, et ses partisans auront beau retourner en tout sens la question, ils n’en sauraient sortir à leur avantage ; d’ailleurs “doublé”, “doublure” sont des mots inférieurs désignant des envers et du faux métal : ils se condamnent par leur seul énoncé1. »

Quatre de l’aviation [The Lost Squadron, George Archainbaud, 1932] : « Le “dubbing”, pour une fois, ne nuit pas trop au texte2. »

Mes petits [Emma, Clarence Brown, 1932] :

« Un film d’amour, à la manière de Papa Cohen, mais dont le “dubbing” détruit tout le charme puéril. On peut, à la rigueur, doubler les mots des hommes ; ceux des enfants ne nous appartiennent pas plus que le gazouillis des oiseaux.

Conçoit-on quelque documentaire sur les nids, où, sous prétexte de latitude, un rossignol s’exprimerait en perruche, un oiseau-mouche en pinson ?

Il fallait, en cette nurserie, respecter le dialogue pressé et enfantin qui se croise au-dessus des ours en peluche, du savon rose et des oreillers douillets : tous les parents eussent compris, même sans sous-titres, ce langage des tout petits qui est le véritable “esperanto”3. »

Non coupable [Guilty as Hell, Erle C. Kenton, 1932] :

« La caractéristique du dialogue d’un film policier est la précision mathématique : chaque phrase doit porter et frapper juste.

Aussi bien, son “dubbing”, exigeant que l’on conserve à la fois des mots, et la forme, et le sens, est-il une œuvre digne d’Hercule… Or chacun sait, à voir autour de nous tant d’écuries d’Augias, que l’époque des palefreniers mythologiques est passée.

Non coupable est un film d’un certain intérêt et point maladroitement doublé, qui est, certes, meilleur dans sa version originale mais il se caractérise par une telle incontinence de texte qu’il n’autorise point des sous-titres brefs : c’est du cent cinquante pour cent parlant4 ! »

Captive [Letty Lynton, Clarence Brown, 1932] : « Est-ce mon ressentiment pour ce procédé qui commence à s’user, le “dubbing” de Captive ne m’a pas semblé maladroit5. »

Le Mystère de Covent Garden [Murder at Covent Garden, Michael Barringer, 1932] : « Film moyen, desservi par un mauvais doublage, auquel nuit plus encore un incessant accompagnement d’orchestre qui oblige de tendre l’oreille afin de saisir le sens – déjà obscur – du texte6. »

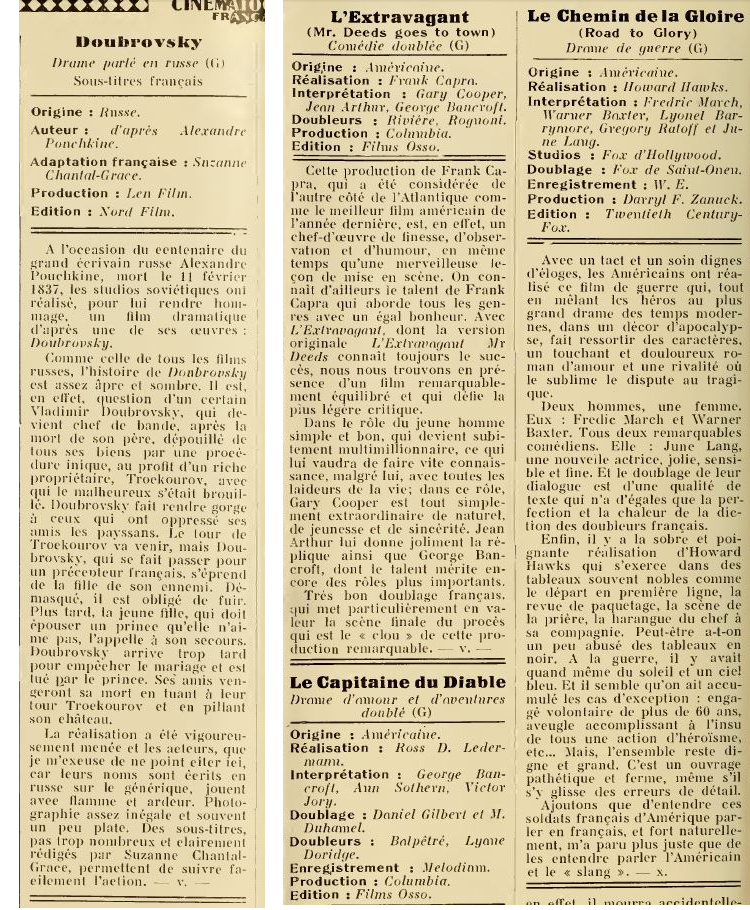

Du côté de la presse spécialisée, Jean-François Cornu relève que La Cinématographie française rend elle aussi régulièrement compte, dès le début des années 1930, des qualités et des défauts des adaptations7. Il cite, entre autres, ce commentaire sur le doublage français de La Vie privée d’Henry VIII (The Private Life of Henry VIII, Alexander Korda, 1933) : « L’esprit du dialogue anglais a fort heureusement été conservé par les adaptateurs et comme le travail technique et artistique a été très habilement exécuté, on a presque constamment l’impression […] de voir et d’entendre un film original et non un film doublé8. » Un peu plus tard dans la décennie, on constate que le nom des adaptateurs est occasionnellement cité dans La Cinématographie française et que ces commentaires perdurent. En témoignent ces deux extraits datant de février 1937, reproduits ici car ils permettent de constater de visu l’agencement, au sein des critiques, des mentions relatives à l’adaptation ou à son auteur9 :

La présence du nom de l’adaptateur parmi les diverses informations factuelles fournies sur les films étant variable (tout comme celle du nom des comédiens ou du directeur artistique du doublage), il est permis de supposer que cette mention est réservée aux « grands noms » susceptibles d’être reconnus par le public professionnel (Suzanne Chantal pour le sous-titrage, Marcel Duhamel pour le doublage). Les commentaires proprement dits sont généralement placés en fin de critique, signe sans doute que le niveau de qualité de l’adaptation n’est pas un élément central de l’appréciation des œuvres, mais un « plus » dans le cas d’un film bénéficiant d’une bonne critique (ou un élément accablant supplémentaire dans l’hypothèse inverse).

Au début des années 1930, Hebdo-Film, autre publication destinée à un public professionnel10, ne mentionne que rarement le nom des adaptateurs, mais fournit en revanche de nombreux exemples de remarques, tantôt lapidaires, tantôt plus développées, sur les adaptations. Comme ici, au sujet des sous-titres – manifestement surchargés – de Lady Lou (She Done Him Wrong, Lowell Sherman, 1933)A11 :

« Ceci dit, voici un film soigné, qui, malgré une intrigue inutilement embrouillée, est suffisamment mouvementé pour ne point accuser de lenteurs, malgré, même, qu’il soit “parlé” – et de façon foisonnante – dans une langue que la majorité du public n’entend pas. Et je me suis aperçu d’un défaut qui, jusqu’ici, m’avait moins frappé : les sous-titres français inscrits sur l’image qui se déroule, sont, parce que trop nombreux, trop longs et tenant trop de place, plus gênants pour suivre l’action que ne l’étaient ceux du film muet, qui interrompaient carrément la projection animée, mais ne la gênaient pas. Des jeux de physionomie, de petits détails m’ont échappé pendant que je lisais les deux, trois ou quatre lignes d’un sous-titre succédant immédiatement à un autre sous-titre que précédait, la seconde d’avant, un autre sous-titre, lui-même… etc. »

Ou concernant le doublage des Mousquetaires de l’air (Flight, Frank Capra, 1929) : « On ne saurait décerner de grands éloges au doublage qui a été bien maladroitement exécuté ; les prête-voix des personnages qui paraissent à l’écran s’expriment de façon trop conventionnelle pour qu’on prenne vraiment au sérieux un dialogue pourtant simple et qui devrait émouvoir12. » Les remarques sont parfois moins sévères, comme dans le cas des sous-titres de Monsieur Bébé (A Bedtime Story, Norman Taurog, 1933) : « Naturellement, bonne photo, excellent montage, amusants sous-titres (le film étant passé dans sa version originale, très facile à suivre) et bonne sonorisation13. » Ou encore au sujet du doublage d’Olivier Twist (Oliver Twist, William J. Cowen, 1933) : « Je terminerai en disant que le doublage français a été très intelligemment exécuté, ce qui est un bon point de plus à l’actif de cette bonne production, à laquelle on peut prédire, sans crainte de se tromper, une fructueuse carrière14. »

Ces recensions datent des débuts du parlant : peut-être est-ce précisément l’attrait de la nouveauté et le spectacle des tâtonnements des premières méthodes de traduction des dialogues parlés qui poussent alors les critiques de La Cinématographie française ou de journaux moins spécialisés à commenter de façon parfois détaillée les mérites des doublages et des sous-titrages qui leur sont présentés. Le fossé entre défenseurs du doublage et partisans du sous-titrage, qui persiste aujourd’hui, transparaît aussi sous la plume de certains critiques visiblement désireux d’en découdre. Jean Laury ne s’en cache pas et va parfois jusqu’à se servir de ses recensions comme d’une tribune pour exposer ce qui ressemble davantage à une position de principe qu’à une critique des adaptations proprement dites.

Il demeure que bon nombre de ces textes témoignent d’une volonté d’inclure la qualité de l’adaptation parmi les critères permettant de juger de la qualité d’un film et surtout de présumer de sa réception par le public, aux côtés de la photographie, du jeu des acteurs ou du scénario. Pour informer pleinement le lecteur (que celui-ci soit ou non un professionnel du cinéma), il semble utile aux commentateurs de le renseigner sur la finesse ou, au contraire, la médiocrité du rendu en français des dialogues originaux, du moins lorsque le critique estime que ce paramètre influera de façon significative sur la réception du film.

État des lieux

La pratique décrite ci-dessus n’a plus cours de nos jours. Une recherche dans les archives récentes du Figaro livre peu de résultats concernant les sorties en salles : une unique mention du « sous-titrage peu clair de certains dialogues » de Détective Dee : Le mystère de la flamme fantôme (Dí Rénjié zhī tōng tiān dìguó, Tsui Hark, 2010) sous la plume de Jean-Christophe Buisson pour le Figaro Magazine15 Quelques rares articles s’intéressent par ailleurs aux participations de comédiens ou autres vedettes à des doublages français, mais sans rendre compte du résultat, une fois ces doublages achevés16.

Les archives des critiques du Monde ne sont guère plus fournies. La plupart des – rares – commentaires sur l’adaptation des sorties en salle remontent aux années 1950 et 196017, à l’exception de trois remarques sous la plume de Thomas Sotinel ces dernières années :

History Boys [The History Boys, Nicholas Hytner, 2006] : « La finesse des dialogues (largement dissipée par des sous-titres approximatifs), la qualité de l’interprétation font de History Boys un objet rare18. »

In the Air [Up in the Air, Jason Reitman, 2009] : « L’actrice Vera Farmiga est la femme qui [sic] lui faut. Spirituelle (c’est à elle qu’échoient les meilleures répliques du film, ce que ne laissent pas deviner les sous-titres sommaires), cynique, portant l’élégance corporate à son point d’incandescence, Alex, son personnage, est un archétype féminin peu commun que la chute du film éclaire d’une lumière troublante19. »

Oslo, 31 août [Oslo, 31. august, Joachim Trier, 2011] : « Même si les sous-titres ne peuvent donner une idée exacte des dialogues, on est frappé par la qualité de l’écriture du scénario d’Eskil Vogt et de Joachim Trier20. »

Les sous-titres sont jugés « approximatifs » et « sommaires », semblent dans tous les cas bien en deçà des dialogues originaux. On note là l’une des caractéristiques récurrentes des rares commentaires sur le sous-titrage et le doublage (ainsi que, plus globalement, sur toute traduction) : une remarque lapidaire qui les expédie, au mieux comme des composantes très accessoires des œuvres critiquées, au pire comme un élément gênant. Non sans une certaine mauvaise foi, comme lorsque Thomas Sotinel commente la « qualité de l’écriture » d’Oslo, 31 août : si ce terme désigne les dialogues, c’est sans doute le sous-titrage qui lui a permis d’en percevoir la finesse ; s’il désigne la qualité narrative du film, les sous-titres n’ont que peu à voir dans ce jugement. Et non sans un certain fatalisme, voire une certaine paresse : si les sous-titres de In the Air ne rendent pas justice aux dialogues originaux et faussent la perception du personnage interprété par Vera Farmiga, ne faudrait-il pas s’interroger sur ce phénomène ?

Le constat est le même dans les revues de critique cinématographique. Pour en citer une parmi d’autres, les recensions des sorties en salles publiées par Positif sont très pauvres en la matière. Sur les dix dernières années (2003-2013), je n’ai relevé que de très rares notes – parfois elliptiques, toujours sommaires – au sujet de l’adaptation des films critiqués :

Smoking Room [Julio D. Wallovits, Roger Gual, 2002] : « [L]es dialogues fusent plus rapides que les sous-titres, sous un éclairage au néon blafard21. »

Melissa P. [Luca Guadagnino, 2005] : « On a peine à croire qu’il s’agit ici de la même Lolita, empesée, mal maquillée, encore plus mal peignée et vêtue, horriblement doublée22. »

Bright Star [Jane Campion, 2009] : « Dans la version française et dans les sous-titres, la traduction des poèmes de Keats est celle de Fouad El-Etr. On la retrouvera, accompagnée des textes, dans le volume qu’il publie à cette occasion, John Keats, Ode à un rossignol & autres poèmes, à La Délirante […] Elle est précise et réfléchie, sobre et poétique23. »

L’Autre Rive [Gagma napiri, George Ovashvili, 2009] : « Trois langues apparaissent dans le film, le géorgien, l’abkhaze et le russe ; les sous-titres ne les distinguent pas, et il faut le regretter24. »

Ploddy, la voiture électrique mène l’enquête [Pelle politibil gâr i vannet, Rasmus A. Sivertsen, 2009] : « On déplorera pourtant le manque de grâce des personnages, un doublage tonitruant et surjoué (comme s’il fallait bêtifier quand on s’adresse aux enfants), sans oublier le côté approximatif de la finition graphique25. »

Certaines remarques ouvrent pourtant des pistes qu’il pourrait être intéressant d’explorer : les problématiques liées à la traduction des films multilingues, par exemple, ou le ton du doublage des œuvres pour enfants. Là encore, malheureusement, ces questions, pourtant potentiellement importantes du point de vue des spectateurs, ne sont jamais approfondies.

À ma connaissance, il n’existe que deux médias qui s’intéressent à l’adaptation audiovisuelle et, en l’occurrence, exclusivement au doublage : « Parlons VF », une émission radiophonique diffusée de façon irrégulière sur les ondes de RCF Allier26, et La Gazette du doublage, une rubrique du site Objectif Cinéma. Il s’agit dans les deux cas de médias destinés à un public de niche, passionné par le doublage et plus particulièrement par les voix de ses comédiens (bien que quelques interviews publiées par La Gazette du doublage s’intéressent aussi au travail des adaptateurs et des directeurs artistiques). Loin d’aller vers une intégration de la critique des adaptations dans le cadre plus large de la critique cinématographique, ils visent donc plutôt à s’en détacher pour isoler le seul doublage.

Un traitement différencié des formes de traduction ?

Quittant la seule presse écrite, j’ai choisi d’explorer systématiquement une année d’archives de l’émission radiophonique « Le Masque et la plume » dont les numéros passés peuvent être consultés sur le site Internet de France Inter. Ce choix a été guidé par plusieurs motivations : il s’agit d’une émission emblématique du service public, à la longévité exceptionnelle (elle a vu le jour en 1955) et diffusée sur la plus généraliste des stations du groupe Radio France. C’est aussi un rendez-vous très prisé des auditeurs, puisqu’elle est première en audience sur son créneau horaire (le dimanche à 20 h)27. Elle est également intéressante dans la mesure où ses critiques abordent trois formes culturelles susceptibles de donner lieu à des traductions : le cinéma, le théâtre et la littérature. Enfin, la traduction des œuvres abordées fait parfois l’objet de commentaires de la part des critiques, ce qui mérite un examen plus approfondi.

Les émissions considérées vont du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 ; ont été exclues les émissions « spéciales », moins représentatives (prix des auditeurs, festival de Cannes, festival d’Avignon). Au cours de cette cinquantaine d’émissions, les critiques du « Masque » donnent leur avis sur 127 œuvres qui ont au moins partiellement fait l’objet d’une traduction (25 livres, 14 pièces et 88 films). Premier constat : lorsqu’il est question d’un roman, le nom du traducteur est cité dans 100 % des cas, contre 50 % pour les pièces de théâtre. S’agissant des films, jamais le nom de l’adaptateur n’est mentionné (on peut supposer que les critiques voient les films en version sous-titrée plutôt qu’en version doublée, mais ce fait n’est évoqué qu’une fois en un an d’émissions). On peut rappeler ici que les copies cinéma sont, dans leur majorité, signées et qu’il suffit dans la plupart des cas d’attendre la fin du générique pour voir qui en a écrit l’adaptation.

Au-delà de ce premier déséquilibre, il est intéressant de relever les commentaires formulés sur la qualité des traductions passées au crible des critiques. Huit œuvres littéraires font ainsi l’objet de remarques plus ou moins développées quant à la qualité de leur traduction. Il s’agit parfois d’une appréciation très brève : « On savait que Claro était un grand traducteur, mais là vraiment il le prouve28 » ; « Une fille, qui danse, traduit – très bien – par Jean-Pierre Aoustin29 » ; « On n’écrit pas comme ça, ou on ne traduit pas comme ça30 ! » ; « C’est extrêmement bien traduit[33] ». Il arrive cependant que les participants s’attardent longuement sur la traduction de l’œuvre – plus souvent pour la dénigrer que pour en louer les mérites, il faut le dire, et sur un ton parfois cabotin qui est la marque de fabrique de l’émission.

Cinquante nuances de Grey [Fifty Shades of Grey, E.L. James, Lattès, 2012, traduction de Denise Beaulieu] :

« – On est dans le degré zéro de l’écriture.

[Bon nombre de phrases de la version française sont ensuite citées sur le mode ironique.]

– Il est traduit ? Je ne m’en suis pas aperçu, parce que c’est un recueil d’interjections anglaises31. »

Bloody Miami [Back to Blood, Tom Wolfe, Robert Laffont, 2013, traduction d’Odile Demange] : « Le problème du livre qui fait que c’est difficile de rentrer dedans, c’est que la traduction n’est pas bonne. Parce que quand on tombe sur un bonhomme qui dit “J’y ai été une paire de fois” pour traduire “a couple of times”, excusez-moi, il n’y a pas besoin d’être bilingue, il y a un problème. (…) Il y a parfois des mots très, très bizarres. (…) Tu as l’impression que ça a été traduit par, tu sais, une sorte d’instrument, le traducteur de Google, mot à mot, et je trouve que vraiment, Robert Laffont ne devrait pas se permettre des choses comme ça. (…) Moyennant quoi, il faut faire un tout petit effort pour passer cette langue qui en plus est bourrée d’adjectifs, qui n’est pas une langue extrêmement moderne. Mais si vous faites un tout petit peu un effort pour rentrer dans le livre, après vous ne pouvez plus le lâcher32. »

Inferno [Dan Brown, Jean-Claude Lattès, traduction de Dominique Defert et Carole Delporte] : « J’ai gardé une affection particulière pour la page 20, je cite de mémoire cette phrase merveilleuse : “La Fiat s’arracha au bitume dans un miaulement de gomme.” Ça, ça n’a jamais été fait ! [ironique] (…) Les traducteurs, les pauvres, vraiment. (…) Je pensais aux traducteurs dans le bunker[36]. Il y avait des phrases réjouissantes : “Quand elle courait, sa queue de cheval faisait du hula-hoop.” Ce n’est pas du français, ce n’est pas de l’anglais. “L’adrénaline qui inondait son métabolisme tenait la dragée haute aux somnifères.” Ça, c’est l’effet bunker ! [ironique] »

À moi seul bien des personnages [In One Person, John Irving, 2013, Seuil, traduction de Josée Kamoun et Olivier Grenot] : « C’est merveilleusement bien traduit. Il y a un rythme, il y a une voix, on est tout de suite pris. Franchement, c’est autre chose que les gens du bunker33. »

Dans les émissions consacrées au théâtre, cinq pièces (sur les 14 œuvres étrangères considérées) donnent lieu à une appréciation quant à la qualité de leur traduction. Elles sont globalement plus développées :

Le retour [The Homecoming, Harold Pinter, Théâtre de l’Odéon, traduction de Philippe Djian] :

« – Bonne traduction de Djian, un peu âpre.

– Oui, c’est curieux, elle épaissit un peu Pinter, parce que Pinter est souvent plus fluide que ça, et là, ça devient un peu plus épais, mais c’est pas mal du tout34. »

Que la noce commence [texte adapté par Didier Bezace et Jean-Louis Benoît, Théâtre de la Commune, d’après le film de Horatiu Malaele Au diable Staline, vive les mariés ! (Nunta muta, 2008)] : « On a l’impression qu’ils ont traduit les sous-titres. Qu’ils ont repris le fil des sous-titres et c’est tout. Ça manque de matière et de texte35. »

Troïlus et Cressida [Troilus and Cressida, William Shakespeare, Comédie Française, traduction d’André Markowicz] : « La pièce telle qu’elle est traduite par M. Markowicz – qui la traduit de façon élégante, d’ailleurs, mais peut-être un peu lourde – n’est pas tout à fait exaltante. (…) Je pense qu’il y a quelque chose qui est fait d’une façon absolument remarquable et qui en même temps pèse sur le spectacle – en tout cas, qui a pesé pour moi – c’est la traduction extrêmement scrupuleuse d’André Markowicz. (…) Je pense que cette précision très lucide et exceptionnelle de la traduction fait que c’est très compliqué pour les acteurs et c’est très compliqué pour nous de nous laisser emporter par le mouvement36. »

L’importance d’être sérieux [The Importance of Being Earnest, Oscar Wilde, Théâtre Montparnasse, traduction de Jean-Marie Besset] :

« – Cette pièce qui a été revue, corrigée, remise au goût du jour par Jean-Marie Besset (…).

– Oui, remis au goût du jour avec parfois des “oh, putain !” que je ne trouve pas forcément nécessaires. Mais c’est vif, c’est enlevé, il sait adapter, Besset. Il le tire en effet un peu vers Guitry. Il essaie tout de même de ne pas faire qu’une suite de formules, qu’une suite d’aphorismes. (…)

– Je trouve que Besset a enlevé le côté « collection de bons mots ». (…)

– Le titre est une très mauvaise idée. (…) “L’importance d’être sérieux”, ça ne veut pas admettre (…) qu’il y a un jeu de mot dans le texte. Besset dit “il n’y a pas de jeu de mots dans ‘L’importance d’être Constant’”, or il y a bel et bien un jeu de mots, puisque “earnest” veut dire effectivement “constant”, “fidèle37”. »

Rituel pour une métamorphose [Ṭuqūs al-išārāt wa-al-taḥawwulāt, Saadallah Wannous, Comédie Française, traduction de Rania Samara] : « [Une traduction antérieure est évoquée et louée par comparaison à celle-ci.] La traduction n’est pas très heureuse. (…) Ce n’est pas admirablement traduit. Enfin je le suppose, je ne parle évidemment pas arabe38. »

Enfin, dans les émissions « cinéma », la seule remarque émise concernant une adaptation porte sur Poussières dans le vent (Lien Lien Fong Chen, Hou Hsiao-Hsien, 1986), ressorti en France en 2012 : « La seule petite réserve que j’ai, c’est le sous-titrage, qui est quand même bourré de fautes, mais j’ai jamais vu ça, quoi. Incroyable ! Il manque des mots, il y a des lettres inversées39. »

À l’instar des apparitions sporadiques de la traduction dans les débats littéraires et théâtraux des critiques du « Masque et la plume », tous les films évoqués dans l’émission ne méritent peut-être pas un commentaire détaillé de leur adaptation. Néanmoins, on peut s’étonner de l’absence quasi totale de mention de l’adaptation sur une année complète, si ce n’est dans un cas de sous-titres manifestement très mauvais pour Poussières dans le vent.

Ainsi, dans l’émission du 27 janvier 2013, l’un des critiques s’enflamme au sujet de Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012) et souligne la virtuosité des dialogues prêtés au personnage qu’y interprète Christoph Waltz : « des dialogues hyper-littéraires », « [Tarantino] ose Goldoni », « c’est absolument jubilatoire », « c’est un pur film de rhétorique », « [le discours] devient une arme incroyable ». Curieusement pourtant, pas un mot n’est consacré à leur restitution en sous-titrage (par Henri Béhar) ou en doublage (par Pierre Arson, distingué pour son travail par l’un des Prix du doublage de l’ATAA en 2014). Les critiques s’intéressent dans la même émission à Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012). Ce film, dont l’adaptation a valu à Maï Boiron de recevoir l’un des prix du sous-titrage décernés par l’ATAA en 2013, regorge d’échanges techniques et spécialisés dans un contexte militaire. L’adaptatrice a d’ailleurs travaillé conjointement avec un expert pour garantir la justesse de ses sous-titres. Il est permis de douter que l’ensemble des critiques intervenant dans l’émission aient été en mesure de suivre intégralement ces dialogues sans, à tout le moins, la « béquille » des sous-titres, qui restituent avec précision et fluidité des dialogues originaux difficiles. Là encore, toutefois, aucun d’entre eux n’évoque le sous-titrage de l’œuvre.

Au-delà même de ces deux œuvres, on retire en creux l’impression que tous les critiques du « Masque et la plume » sont parfaitement à même de suivre tous les films étrangers qu’ils sont amenés à voir. Le niveau de connaissance des langues – de toutes les langues – aurait-il à ce point progressé en France ? Tout linguiste, même en herbe, le sait : c’est une chose d’avoir l’impression de comprendre parfaitement les dialogues originaux d’un film avec le concours d’un bon sous-titrage, c’en est une autre d’en saisir parfaitement chaque nuance sans aucune aide. Les termes spécialisés, les expressions rares, les régionalismes, les accents inhabituels, les références culturelles pointues, le débit rapide des acteurs et leurs défauts d’articulation ou encore les éventuels bruits qui parasitent les dialogues sont autant d’obstacles à la pleine compréhension d’une langue dont on n’est pas un locuteur natif. Il y a une vingtaine d’années, l’adaptateur Éric Kahane déclarait pour sa part, assez sévèrement :

« La critique de cinéma en France se fait un point d’honneur à voir les films en version originale sous-titrée et, quelquefois, parce qu’ils sont trop pressés pour attendre le sous-titrage, les journalistes voient le film en anglais et vous pouvez être sûr que dans 99 % des cas, ils disent que c’est un film bavard, avec des longs tunnels, etc. Alors que c’est tout simplement parce qu’ils n’ont pas compris40. »

Comme le montre le rapide recensement effectué plus haut, certains critiques commentent parfois de façon ciblée les traductions littéraires et théâtrales. Contrairement à une tendance désolante qui veut que l’on mentionne la traduction d’une œuvre littéraire essentiellement pour la dénigrer41, les participants au « Masque » identifient non seulement les points faibles, mais aussi les points forts des traductions qu’ils examinent. Tout comme les critiques livrent leur avis sur la traduction française d’un roman ou l’adaptation en français d’une pièce, tout comme cet élément entre parfois en ligne de compte dans leur opinion générale de l’œuvre, tout comme ils livrent de temps à autre à leurs auditeurs un avis sur la version de l’œuvre qui sera accessible au grand public (et non sur l’œuvre originale, sauf exception), on ne voit pas pourquoi la qualité de l’adaptation sous-titrée ou doublée n’entrerait pas en ligne de compte dans l’appréciation donnée d’une œuvre cinématographique.

Certes, un roman n’est composé que de texte, de sorte que le poids de la réussite de l’œuvre à l’étranger repose grandement sur la qualité de sa traduction, tandis qu’au cinéma, les spectateurs peuvent apprécier aussi la qualité de l’image, les cadrages, le montage, le jeu des acteurs, la musique, etc. Ce point est indéniable, mais les critiques du « Masque » ne se privent pas de donner leur avis sur les mérites d’une traduction théâtrale, art qui ne repose pas, lui non plus, et de loin, uniquement sur un texte : la mise en scène, la scénographie ou encore le jeu des comédiens y ont toute leur importance également.

En cinéma plus encore qu’en littérature, on le voit, les œuvres sont critiquées comme des œuvres étrangères, et non comme des œuvres traduites. Pourquoi ?

Les raisons de l’absence

Hypothèse n° 1 : la sempiternelle « invisibilité » des traductions ?

L’invisibilité d’une traduction est souvent considérée comme un signe de sa qualité : la bonne traduction est, dit-on, celle qui ne « sent pas » la traduction, celle que l’on ne voit pas. Faut-il en conclure que, si l’ensemble des sous-titrages et des doublages présentés dans les salles françaises disparaissent corps et biens de la critique cinématographique, c’est parce qu’ils sont tous irréprochables ?

Je me garderai bien de répondre de façon catégorique à cette question, mais il me semble que la traduction/adaptation audiovisuelle est justement l’une des formes de traduction les plus ostensibles, même lorsqu’elle est d’excellente qualité. Que l’on considère les sous-titres qui occupent le bas de l’écran ou le remplacement des voix originales par celles de comédiens de langue française, il est impossible de se méprendre sur le statut d’un film adapté, quelle que soit la fluidité des sous-titres ou la qualité du synchronisme des dialogues. Yves Gambier rappelle en outre que le sous-titrage en tant que traduction possède une visibilité toute particulière :

« Les sous-titres sont quasi automatiquement perçus comme “traduction” par le spectateur ordinaire […]. De fait, les sous-titres fonctionnent souvent comme “traduction” à cause des deux langues en présence, à cause des deux codes juxtaposés (oral/écrit), à cause de la convention (dans nos pays) qui fait qu’on rattache la ou les deux lignes en bas d’un petit ou grand écran à de la “traduction” (interlinguistique)42. »

En outre, à l’inverse du roman traduit que le critique tient entre les mains ou de la pièce traduite vue au théâtre, qui se présentent généralement comme des recréations intégrales de l’œuvre source dans la langue cible, le film traduit conserve aux yeux du spectateur la grande majorité de ses éléments originaux (montage, cadrages, musique originale, acteurs et même dialogues originaux dans le cas du sous-titrage, etc.). La traduction/adaptation est dès lors comparable à une greffe qui prend ou ne prend pas dans l’environnement cinématographique considéré, mais constitue dans tous les cas un ajout, une modification de celui-ci qu’il semble difficile d’ignorer complètement.

Hypothèse n° 2 : l’omniprésence de la traduction/adaptation audiovisuelle ?

La piste de l’invisibilité ne semblant guère probante, peut-être faut-il chercher au contraire du côté de l’omniprésence du sous-titrage et du doublage dans le paysage cinématographique et audiovisuel français. Le marché français est réputé pour la force de ses productions nationales ; néanmoins, les chiffres du CNC43 rappellent que, sur 615 films sortis dans les salles en 2012, à peine la moitié (296) étaient des productions françaises (ou des coproductions avec la France, que celle-ci y soit minoritaire ou majoritaire). S’il est difficile d’évaluer précisément la place des versions originales en français sur les écrans (la Belgique, la Suisse ou le Canada, entre autres, étant susceptibles d’exporter des films de langue française ne nécessitant pas la réalisation d’une traduction en vue de leur distribution), ce pourcentage donne néanmoins un ordre de grandeur : la moitié environ des films distribués sur le territoire français est d’origine et – probablement – de langue étrangères. Sur le petit écran, la fiction étrangère occupait en 2012 61,6 % des soirées de fiction, l’offre de fiction étrangère poursuivant une progression entamée plusieurs années auparavant44.

Cette omniprésence de la traduction/adaptation audiovisuelle semble avoir fini par provoquer sa banalisation. Gageons donc que, contrairement à leurs prédécesseurs des années 1930, confrontés à une « nouveauté » (l’apparition récente des films parlants et, partant, de différentes modalités de traduction de leurs dialogues), les critiques des années 2010 n’estiment plus nécessaire de se prononcer sur une composante des films qu’ils ne remarquent même plus, tant elle est entrée dans les mœurs cinématographiques et télévisuelles.

Hypothèse n° 3 : une mauvaise réputation ?

L’adage éculé qui assimile la traduction à une trahison a la vie dure et le 7e Art n’échappe pas à la suspicion générale qui frappe toute forme de traduction. Partisans du doublage comme du sous-titrage trouvent depuis toujours les pires défauts à la forme de traduction audiovisuelle qui n’a pas leurs faveurs, et l’infidélité fait partie des reproches les plus courants dans ce domaine45 (dialogues incomplets et références culturelles adaptées dans le cas du sous-titrage, dialogues modifiés, voire censurés, dans celui du doublage). Il est généralement admis, selon une formule elle aussi devenue un cliché, que la traduction est « un mal nécessaire » pour la diffusion des films au-delà de leur territoire d’origine, mais il semble que les sentiments que l’on lui voue n’aillent pas au-delà de la tolérance.

Même si cette dimension est quelque peu anecdotique, il faut avouer que les noms donnés en français aux techniques d’adaptation des films n’incitent pas non plus à leur porter une grande considération : « doublage » évoque la pâle copie, les « envers » et le « faux métal » pour reprendre la remarque de Jean Laury citée plus haut, ou, si l’on suit Jacques Becker, le sens argotique de « doubler », « trahir »46 ; quant au « sous-titrage », il renvoie à quelque chose d’inférieur. Dans les deux cas, la traduction/adaptation est, au mieux, secondaire, au pire, méprisable. Et donc, ignorée. En fin de compte, on en revient à la formule de Georges Mounin qui récapitulait de façon lapidaire que « tous les arguments contre la traduction se résument en un seul : elle n’est pas l’original47 ».

Hypothèse n° 4 : un désintérêt généralisé ?

Ajoutons que même dans de hauts lieux de la cinéphilie, l’adaptation des films (généralement en sous-titrage) est traitée avec une grande désinvolture, ce qui n’encourage sans doute guère sa valorisation. Les responsables n’en sont cette fois pas les médias ou la critique cinématographique, mais bien les grandes institutions consacrées au cinéma, qui se préoccupent peu de la qualité des adaptations qu’elles projettent. Les sous-titrages diffusés à la Cinémathèque française sont régulièrement montrés du doigt pour leurs insuffisances. Samuel Bréan notait ainsi, en 2012, au sujet de la rétrospective consacrée à Edgar G. Ulmer :

« La qualité des sous-titres de la Cinémathèque française (systématiquement non signés) est hélas un problème récurrent. Dans le cas de la rétrospective Ulmer, Le Chat noir et Le Bandit, ressortis en 2005 par le Théâtre du Temple, sont montrés dans des copies sous-titrées, ainsi que Detour (sorti en France en 1990). Dans le cas de copies non sous-titrées en français (ou dotées de sous-titres français incomplets, comme pour la copie belge d’époque de Girls in Chains), les films sont accompagnés de sous-titres électroniques qui ne sont généralement pas d’un niveau professionnel : style maladroit ou inapproprié (“ça ne le fait pas”, dans un film de 1946), fautes d’accord, de ponctuation, mauvais découpage d’une ligne ou d’un sous-titre à l’autre, inscriptions à l’écran non traduites, répliques manquantes48… »

Bernard Eisenschitz relatait pour sa part en 2011, toujours au sujet de la Cinémathèque française :

« Je me souviens d’une rétrospective japonaise qui avait été assez scandaleuse parce qu’ils étaient partis des sous-titres anglais, qui eux-mêmes avaient été faits par des Japonais dans de mauvaises conditions. Petit à petit, il avait fallu faire appel à des traducteurs japonais, devant les protestations, les décalages évidents, etc.

Et je me souviens même de films américains dans une rétrospective d’Anthony Mann où il avait fallu à un moment interrompre la traduction parce que celui qui servait les sous-titres – puisqu’ils sont envoyés en direct, les sous-titres électroniques – était complètement perdu. Il n’arrivait pas à entendre la bande-son et il ne savait plus où il en était. Donc la projection s’est arrêtée avant de reprendre49. »

Les festivals, autres lieux voués à l’amour du cinéma, quelle que soit leur envergure, n’accordent souvent que peu de budget (quand ils en accordent un) à l’adaptation des films qu’ils projettent, ce qui conduit également à des résultats catastrophiques pour les spectateurs. Exemple parmi tant d’autres, on peut lire un compte rendu accablant du sous-titrage des films indiens présentés en 2011 dans le cadre du festival Cinérail sur L’impossible blog ciné, sous le titre évocateur : « Je suis alimenté vers le haut par les sous-titres pourris du Festival Cinérail ! Bollywood mérite mieux que ça50 ! » De son côté, si la presse spécialisée n’évoque que très rarement, on l’a vu, la qualité des adaptations des sorties en salles, elle relève ponctuellement, pour la déplorer, l’absence de sous-titres (en français ou dans une autre langue) dans le cadre de comptes rendus de festivals. Gilles Ciment relevait ainsi en 2006, au sujet du Festival international du film d’animation d’Annecy :

« On regrettera encore une fois la généralisation des projections au format vidéo dans un festival d’ampleur internationale, mais un autre travers devient une habitude : les présentations de films sous-titrés uniquement en anglais, jusque dans la compétition officielle – ce fut le cas pour deux des cinq longs métrages et pour huit courts (soit un sur sept). Qui ne comprend ni le japonais (par exemple) ni la langue de Shakespeare ne peut donc profiter pleinement des projections en cause. À l’heure où le sous-titrage électronique se répand (même un festival comme celui de La Rochelle en est équipé), il est incompréhensible qu’un festival majeur se dispense ainsi de sous-titres dans la langue du public local51. »

Après tout, si même la Cinémathèque française et les festivals prestigieux font aussi peu de cas de la qualité des sous-titrages, qui pourrait trouver utile de s’en soucier ? À croire que la mauvaise qualité de certaines adaptations (voire l’absence de traduction) est devenue une fatalité à laquelle il faut se résoudre, comme si l’important était les films, et non leurs conditions de réception par le plus grand nombre.

Une critique des adaptations, pourquoi ?

Et si, malgré sa banalisation, sa mauvaise réputation et le peu d’intérêt qu’elle suscite, la traduction/adaptation audiovisuelle méritait qu’on s’intéresse à elle ?

Revenons à nouveau quelques années en arrière. En 1951, Henry Magnan s’offusquait dans Le Monde d’une restriction d’accès appliquée aux projections d’Autant en emporte le vent (Gone with the Wind, Victor Fleming, 1939) dans un cinéma parisien52 :

« Pourquoi donc la Metro-Godwyn-Mayer a-t-elle donné des ordres à la direction du Rex pour empêcher que les critiques ne puissent juger de la qualité d’Autant en emporte le vent en version française sur simple présentation de leur carte professionnelle ? Cette firme s’imagine-t-elle que nous dépasserions nos droits en informant l’immense majorité du public de la valeur d’une version doublée qu’il est appelé à voir en province et dans les circuits parisiens ? »

L’argument, qui vaut également pour la « valeur » d’une version sous-titrée, me semble plein de bon sens. La critique cinématographique remplit plusieurs fonctions et, outre le plaisir cinéphilique et intellectuel qu’il peut y avoir à lire l’analyse d’une œuvre, lecteurs ou auditeurs de critiques les consultent aussi, au moins en partie, pour leur rôle prescripteur, afin d’orienter leur choix dans l’offre des films qui sortent en salles chaque semaine (une douzaine en moyenne pour les seules sorties en exclusivité).

Si une bonne adaptation ne saurait transformer un navet en chef-d’œuvre, on estime généralement qu’un bon film risque d’être gâché par un sous-titrage ou un doublage de mauvaise qualité. Ces dernières années, certains cinéastes se sont fait l’écho de la valeur ajoutée de l’adaptation dans la distribution des œuvres53, d’autres ont exprimé leurs interrogations quant la pertinence de tel ou tel mode d’adaptation pour leurs films54. La récente mobilisation de grands noms du cinéma français en soutien aux auteurs de sous-titres de langue anglaise confrontés à une nouvelle dégradation de leurs conditions de travail55 témoigne de la même prise de conscience (encore trop rare) : sans adaptation en sous-titrage ou en doublage, aucune œuvre ne circulerait au-delà de son territoire linguistique d’origine.

Enfin, s’il faut avancer un dernier argument en faveur de la prise en compte des adaptations dans la critique des films, c’est sans doute que le sous-titrage et le doublage sont une question de cinéma. Ils sont intimement liés au montage, au son, à l’image, au rythme du film et à sa tonalité, au jeu, à la gestuelle et à la voix des acteurs. Au sujet du sous-titrage, Bernard Eisenschitz note :

« [L]e sous-titrage – la traduction écrite d’un langage sonore – est avant tout, bien sûr, affaire de… traduction, mais aussi, de manière essentielle, fonction du montage, et fonction de montage. Un rythme peut être donné ou cassé par la succession trop rapide ou trop lente des titres, l’absence de respiration, la contrainte à une lecture trop longue, trop découpée ou trop brève. Il peut être brisé par le non-respect des changements de plan, qui représentent le geste premier du montage. La première règle qu’apprenaient les traducteurs-sous-titreurs était qu’un sous-titre ne doit pas passer sur deux plans (entre autres parce qu’il donne alors l’impression d’être lu deux fois). Le respect aveugle de cette règle peut être tout aussi nocif : dans un film dont le texte est composé d’informations et dont le montage suit la mode hachée généralisée par les clips dans les années 1980, obliger à une lecture aussi saccadée relèverait d’un pari stupide (nous en avons fait, Robert Louit et moi, l’expérience déprimante sur le JFK d’Oliver Stone, 1991)56 »

Une adaptation en sous-titrage ou en doublage est indissociable de l’œuvre qu’elle traduit. Étudier une liste de sous-titres ou un relevé de dialogues doublés pour les comparer aux dialogues originaux réplique après réplique « sur le papier » n’a qu’un intérêt très limité si l’on ne tient pas compte de l’environnement cinématographique dans lequel ils prennent place. La traduction de telle ou telle réplique est en effet fonction d’un grand nombre d’éléments et pas seulement du dialogue original, qui est peut-être le plus évident d’entre eux. Le montage joue un rôle, la règle du non-passage des changements de plan en sous-titrage conditionnant fortement le découpage du texte de la traduction. Le cadrage n’est pas sans incidences : selon que le personnage est à l’écran ou non, filmé de face en gros plan ou de trois-quarts dos de loin, la contrainte de synchronisme ne sera pas la même en doublage ; quant à l’auteur de sous-titres, il choisira peut-être de découper une phrase en deux sous-titres d’une ligne au lieu d’un sous-titre de deux lignes si la ligne du haut risque d’empiéter sur un détail important de l’image ou simplement de gâcher la beauté d’un plan. Le débit de parole des acteurs est intimement lié à la contrainte de la lisibilité en sous-titrage ; leurs gestes et mouvements sont également pris en compte dans l’écriture de l’adaptation. La présence éventuelle d’inscriptions à l’écran en même temps que les dialogues peut conduire à des dilemmes de traduction (que faut-il sous-titrer alors ?). Décortiquer les sous-titres ou les dialogues doublés un par un, en arrêt sur images, reviendrait à perdre de vue la globalité de l’œuvre et les particularités du média cinématographique, toujours en mouvement.

« La critique d’une traduction est […] celle d’un texte qui, lui-même, résulte d’un travail d’ordre critique », écrivait Antoine Berman, plaidant pour une critique des traductions littéraires57. De la même façon, l’adaptation est probablement la seule étape, au stade de la distribution du film, au cours de laquelle l’œuvre est à nouveau décortiquée plan par plan et réplique par réplique par un professionnel, comme elle a pu l’être au cours de sa fabrication. Au-delà même des contraintes propres au sous-titrage et au doublage évoquées ci-dessus, le travail d’adaptation nécessite un questionnement constant sur les intentions du réalisateur, sur le sens du montage, le sous-texte et la cohérence des dialogues, l’effet recherché dans l’emploi de tel ou tel terme, le public visé, ainsi que la construction des personnages. De ce questionnement – et des réponses apportées par l’adaptateur – dépend la prise de la « greffe » évoquée plus haut dans cet organisme unique qu’est le film. C’est lorsqu’elle se fait dans le respect de l’œuvre et à son service qu’elle sert le film et permet sa rencontre avec le public.

Une critique des adaptations, comment ?

Si l’on admet l’intérêt potentiel d’une critique des traductions audiovisuelles, il faut se pencher sur les conditions de son existence. Le but n’est pas de proposer une méthodologie à proprement parler, mais d’évoquer quelques pistes et prérequis.

Sortir du débat « VOST contre VF »

Il reste à écrire une histoire de la cinéphilie du point de vue de ses rapports houleux avec les modes de traduction des films. Les versions doublées semblent avoir été évacuées du débat sur les mérites des œuvres cinématographiques, comme si seule la version originale sous-titrée était digne de considération, le doublage gâchant « par définition » la pureté et l’intégrité de l’œuvre originale. La France est pourtant un territoire d’exploitation des films où sous-titrage et doublage cohabitent de longue date, et où les pratiques et les demandes du public sont variées. Une enquête commandée en 2006 par le CNC sur le public des cinémas Art et Essai aboutissait ainsi au constat suivant :

« Les spectateurs associent fortement la notion d’Art et Essai à la version originale, seul moyen d’appréhender l’œuvre originale. Pour un film d’Art et Essai, les spectateurs choisissent en très grande majorité la version originale. À l’inverse, la même proportion de ces spectateurs peuvent choisir la version doublée pour les films grand public.

Les seules réserves vis-à-vis de la version originale concernent les films mal sous-titrés ou non sous-titrés et les films destinés à un public d’enfants58. »

Il est frappant, au passage, que le premier paragraphe évoque « la version originale » (comme si elle était vue sans sous-titres), tandis que le second vient souligner la nécessité, justement, d’un sous-titrage (de qualité).

D’une manière générale, doublage et sous-titrage bénéficient d’un ancrage très fort dans les habitudes cinéphiliques françaises. S’il existe des analyses fines et intéressantes des mérites respectifs du sous-titrage et du doublage, la pratique des spectateurs dépend surtout, en dernier ressort, des goûts et ressentis de chacun et est contrainte par l’offre en présence dans les salles (ou à la télévision). Il y a quelques années, le débat « VOST contre VF » se retrouvait ainsi dans une série d’été du Figaro aux côtés d’autres débats aussi passionnants que « golf ou pétanque », « glace ou sorbet » et « juillettistes ou aoûtiens59 ». Un signe, peut-être, que le débat est, sinon épuisé, probablement difficile à trancher autrement qu’en termes de préférences…

Dès lors, peut-être serait-il temps de réintégrer le doublage dans le discours sur le cinéma qui s’adresse au grand public, potentiellement consommateur de VOST comme de VF. Car pour l’heure, les propos de Pierre-François Caillé, qui datent pourtant de plus d’un demi-siècle, semblent toujours d’actualité : « Les critiques cinématographiques en sont restés à leurs premières impressions du temps où les films doublés étaient en général exécrables à tous points de vue. Depuis, ils ne vont plus voir que les versions originales, se contentant de répéter avec les snobs ou gens sincères : “Je n’irai jamais voir un doublage60.” » Si, au-delà des préférences épidermiques de chacun, il y a effectivement matière à éreinter ou à louer tel ou tel doublage ou sous-titrage, il ne peut être que bénéfique d’en parler de façon dépassionnée et de s’interroger sur leurs mérites respectifs. Dans les deux cas, ce qui compte sans doute est la qualité de l’adaptation, la réussite de la greffe.

S’interroger sur les contraintes du sous-titrage et du doublage

Affirmer par principe qu’un sous-titrage ne traduit pas tous les dialogues ou qu’un doublage modifie les répliques du film, sans se demander d’où vient cette impression ou si elle est réellement généralisable, dénote une cruelle méconnaissance des métiers de l’adaptation. C’est sans doute l’un des principaux obstacles à un discours construit à leur sujet dans les médias grand public.

La consultation des pages du site de l’ATAA consacrées aux métiers que représente l’association61 peut constituer un point de départ, tout comme le dialogue avec des adaptateurs professionnels (ou la lecture de L’Écran traduit, cela va de soi). Quoi qu’il en soit, seule une connaissance du travail d’écriture d’une adaptation et des différents métiers qui interviennent dans sa réalisation permet de comprendre ce qui fait les qualités ou les défauts d’une version française ou d’une version sous-titrée – et donc d’apprécier sa réception par le public qui la verra.

C’est l’une des ambitions des Prix du sous-titrage et du doublage créés en 2011 par l’ATAA que de promouvoir une meilleure connaissance des métiers de la traduction/adaptation audiovisuelle. S’il ne fournit pas à proprement parler une « grille » d’évaluation pour apprécier la qualité d’un sous-titrage ou d’un doublage, le règlement des Prix esquisse des critères pour ce faire. Les paramètres retenus pour évaluer la qualité d’un sous-titrage sont la qualité du français, le respect des niveaux de langue, l’absence de contresens, le respect de la culture d’origine du film, le rendu des jeux de mots, l’orthographe, la fluidité, la lisibilité et la rigueur technique (repérage). Concernant le doublage, sont citées la fidélité au sens des dialogues de la version originale, la fluidité des dialogues, la qualité du français et celle du synchronisme62.

Identifier les adaptations

Sans doute parce qu’elle est indissociable de l’œuvre qu’elle restitue en français, l’adaptation d’un film est généralement désignée par un article déterminé : « le » sous-titrage de tel film ou « le » doublage de tel autre, comme s’il ne pouvait en exister qu’un. Si le coût élevé d’un doublage (détection, écriture de l’adaptation, enregistrement des voix, mixage, etc.) fait qu’une seule version doublée circule généralement pendant plusieurs décennies pour un film donné, les versions sous-titrées sont beaucoup moins durables. Au fil de son exploitation, il est probable qu’un film connaîtra plusieurs sous-titrages : sous-titres faits avec les moyens du bord pour une présentation en festival, sous-titrage professionnel commandé par l’entreprise qui distribue ensuite le film en salles, sous-titrage à bas coût pour une édition DVD (voire « dubtitling63 »), nouveau sous-titrage commandé par une chaîne de télévision, ressortie du film en copie restaurée avec un sous-titrage revu et corrigé, sixième sous-titrage pour une exploitation en VoD, etc. Il est important de savoir de quelle version sous-titrée l’on parle lorsque l’on évoque l’adaptation d’un film et dans quelles conditions elle a été réalisée. Pour chaque type d’exploitation, des normes différentes sont susceptibles de s’appliquer (nombre de caractères par ligne, critère de lisibilité), les conditions pratiques peuvent être différentes (réalisation du repérage par un professionnel, mise à disposition d’un relevé fidèle des dialogues, accès à une vidéo de bonne qualité, etc.), le délai accordé à l’adaptateur varie (de quelques jours à plusieurs semaines), de même que sa rémunération (entre les tarifs très bas pratiqués par certains festivals et le tarif syndical appliqué par les grands distributeurs64site, on constate un rapport de 1 à 10 pour un travail soi-disant équivalent).

Dans un entretien donné en 2013 à L’Écran traduit65, Charles Vannier, directeur technique du distributeur Wild Bunch, cite trois exemples de films achetés en festival avec un sous-titrage inadéquat, qui ont dû faire l’objet d’un nouveau sous-titrage pour leur sortie dans les salles françaises. Parmi eux figure Room 237 (Rodney Ascher, 2012) : son sous-titrage, dit-il, « a dû être fait par quelqu’un qui n’était francophone que de très loin et qui ne maîtrisait pas du tout les termes techniques. […] D’une manière générale, le français était approximatif. Le repérage, n’en parlons pas, et la lisibilité n’était pas non plus respectée. » Room 237 a été examiné à sa sortie par les critiques de l’émission « La Dispute », diffusée sur France Culture66. Antoine Guillot y indique qu’il a vu ce film à Cannes où celui-ci « n’était pas sous-titré ou sous-titré d’une manière très approximative ». Mais aucun des critiques présents ne prend la peine de signaler qu’il est distribué en salles assorti d’un nouveau sous-titrage, professionnel cette fois. Pour un film au sujet duquel les différents intervenants soulignent qu’il est difficile à suivre (indépendamment de la qualité de ses sous-titres), il aurait été utile de fournir cette précision afin de ne pas décourager les spectateurs potentiels. Ici, le défaut de prise en compte de la singularité de chaque adaptation conduit potentiellement à une mauvaise information des auditeurs.

Au-delà de la différence de qualité ou de clarté qui peut distinguer deux sous-titrages, on peut même aller jusqu’à dire que l’on ne voit pas toujours le même film, selon l’adaptation qui l’accompagne. Une vieille copie de La Mort aux trousses (North by Northwest, Alfred Hitchcock, 1959) circulait encore dans les salles françaises il y a quelques années. Ses images craquelées et tachées, ainsi que son sous-titrage très partiel au repérage hasardeux, permettent de penser qu’il s’agit d’une copie et d’un sous-titrage datant de la sortie française du film, en 1959. Les sous-titres sont très étonnants pour qui comprend les dialogues d’origine : ils ne traduisent que les éléments strictement nécessaires à la compréhension de l’intrigue d’espionnage qui forme la colonne vertébrale de ce film, aux dialogues par ailleurs abondants et souvent drôles. De l’humour des répliques prononcées par Cary Grant, des sous-entendus de certains de ses échanges avec Eva Marie Saint, rien ou très peu ne transparaît dans ces sous-titres épisodiques. On se dit que La Mort aux trousses a dû paraître bien sérieux aux spectateurs français qui ne comprenaient pas l’anglais et l’ont vu en version originale sous-titrée, alors même que la version doublée « d’époque » restitue, elle, le caractère souvent léger des dialogues.

Si un doublage est moins susceptible d’être refait, car plus coûteux, il n’est cependant pas rare qu’il existe deux versions françaises réalisées à quelques décennies d’intervalle pour les films les plus anciens67. Dans tous les cas, la prudence est donc de rigueur dans la désignation d’une adaptation donnée comme « le » doublage d’un film. Et il est d’autant plus pertinent de s’interroger sur la qualité d’un doublage donné dans la mesure où il accompagnera le film pendant de longues années, avec ses qualités et ses défauts.

En somme, parler des adaptations, les sortir de l’indifférence à laquelle elles sont habituellement cantonnées, mener une réflexion éclairée sur leurs défauts et s’interroger sur ce qui fait leur réussite, c’est aussi contribuer indirectement à leur qualité. En perpétuant leur invisibilité, l’absence de tout discours à destination du grand public sur la qualité des adaptations nourrit aussi le désintérêt généralisé qui les entoure, hors des cercles de professionnels de la traduction et d’universitaires spécialisés dans ce domaine. On le constate en creux lorsque l’on lit les articles régulièrement publiés dans la presse généraliste au sujet des sous-titreurs de séries amateurs, ou fansubbers68 : la question de ce qui fait la qualité d’une adaptation sous-titrée n’est généralement pas abordée, pas plus que le point de vue des professionnels n’est sollicité. Le débat qualitatif est évacué au profit d’une focalisation sur le côté spectaculaire de la production de sous-titres « sauvages » par ces amateurs, aussi rapidement que possible après la diffusion des épisodes originaux dans leur territoire d’origine. La question de savoir si ces sous-titres servent ou desservent les œuvres qu’ils accompagnent n’est jamais posée. Aussi, en un mot comme en cent : critiquez-nous ! Mais critiquez-nous bien.

Remerciements : Samuel Bréan, Aude Carlier.

L'auteur

Anne-Lise Weidmann exerce depuis 2003 dans la traduction audiovisuelle (sous-titrage, voice-over) et technique. Elle est membre du comité de rédaction de L’Écran traduit et du conseil d’administration de l’ATAA.